「no more ~ than」は、難解な構文として有名であり、「クジラの公式」と呼ばれています。

A whale is no more a fish than a horse is.

(クジラが魚でないのは、馬が魚でないのと同じである。)

しかし、この文の文法的説明には定番的なものがなく、参考書ごとに異なるような状況です。ここでは、混乱が生じている理由を簡単に述べ、「程度副詞+形容詞」構造による文法的説明を行います。

混乱の要因

この構文に関して、2000年以降に多くの研究論文が発表されています(例えば、平沢慎也 『れにくさ』(5号)、2014年、199 – 216頁)。文法的解釈の再考は、最近のことと思われます。

現在の混乱の要因として、以下のようなことが挙げられます。

- 専門的な文法書において、文法的な解説がなく、慣用表現として紹介されている。

- 「more」は命題の真実性を表す副詞と考えられるが、辞書や文法書にそのような使用の記述がない。

- 「no more」の「no」は、「more」の程度がゼロであることを意味し、「more」自体を否定しているわけではない。しかし、多くの辞書・文法書では、noによって否定される対象の説明がない。

つまり、クジラの公式を理解する上で必要な知識が辞書や文法書に十分には記載されていないということです。

クジラの公式の図解

主節「A whale is no more a fish」の文字通りの意味を検討します。

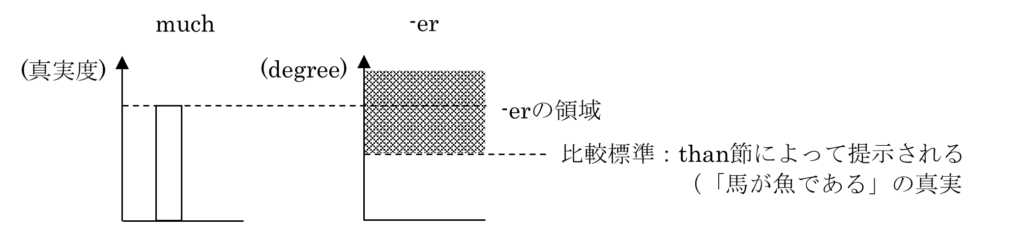

「more」の図解

「more」は、命題が真実であることを意味する「much」の比較級です。「taller」の分解と同じように、「more」を分解すると、程度副詞「-er」+副詞「much」となり、「程度副詞+副詞」構造とみなすことができます。

上の図の左側のmuchの図に示すように、「much」は真実度を表します。「-er」は、上の図の右側の-erの図に示すように、程度が比較標準よりも上であることを意味します(網掛けの領域)。「-er」+「much」で、「真実の程度が比較標準よりも高い」ことを意味します。

比較標準は、than節によって提示されます。この文では「馬は魚である」という命題の真実性となります。

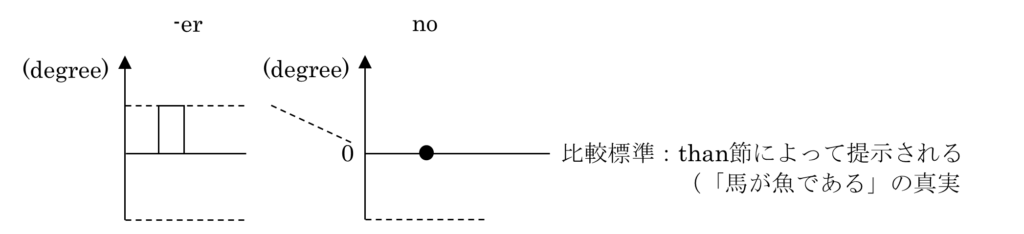

「no -er」の図解

「no more」の「no」は、「more」の部分である「-er」を修飾します。「no」+「-er」は、実質的に「程度副詞+副詞」構造とみることができます。上の図の左側の-erの図に示すように、「-er」は、比較標準からの程度の高さを表します。「no」は、上の図の右側のnoの図に示すように、比較標準からの値がゼロであることを意味します(黒い丸)。「no」+「-er」は、「比較標準からの程度が高く、その値がゼロである」となり、回りくどい表現となっています。

「A whale is no more a fish」の文字通りの意味は、「クジラは魚である」という命題の真実性は(much)、比較標準よりも高く(-er)、比較標準からの高さがゼロである(no)」となります。結局、「クジラは魚である」という命題の真実性は、比較標準より高くない(同じだ)となります。

クジラの公式の修辞的特徴

「no more」という回りくどい表現は、much(真実性が高い)の反対である「命題の真実性の低さ」や「命題が真実ではないこと」を強調するための表現です。提示される命題は、真・偽、両方のパターンがあります。

「A whale is no more a fish than a horse is.」では、「馬は魚である」という明らかに間違った命題を基準にして、「クジラは魚である」という命題が誤りであることを述べています。元の英文には命題を否定する表現はありませんが、「馬は魚ではない」という一般常識を前提としているため、訳では「クジラが魚でない」、「馬が魚でない」という否定表現が入っています。

まとめ

「程度副詞+形容詞」構造の考えを適用して「no more ~ than」を分析することにより、「no」の機能が明確になり、クジラの公式がわかりやすくなります。「no + 比較級」からなる慣用表現も理解しやすくなると思います。